喪中の出し方

喪中(年賀欠礼)はがきは、その年に近親者が亡くなった場合に、新年のご挨拶を遠慮させて頂くことをお知らせする挨拶状です。 内容や送るタイミングなど気をつけておくべき点が多くあります。マナーを守って、喪中・年賀欠礼のご挨拶をいたしましょう。

※喪中・年賀欠礼のマナーは、地域や宗教によって異なる場合がございます。

喪中・欠礼はがきを送る時期

喪中・欠礼のご挨拶は毎年、年賀状をやりとりしている方に対して、相手が年賀状の準備を始める前、一般的には10月下旬から12月中旬迄に届くように投函するようにします。遅くとも年賀状受付前には届く様に出すのが礼儀です。

もし遅れてしまった場合は無理に投函せず、年始に松の内があけてから寒中見舞いとしてご挨拶をしましょう。

喪中・欠礼の範囲

一般的には自分を基準に一親等(父母、配偶者、子)と同居している二親等(祖父母、兄弟、孫)に一年以内に不幸が有った場合、年賀の交換を辞退するために出す挨拶状です。ご不幸が有った方が二親等で、たとえ同居していなくても悲しみが深く、とても新年を祝う気持ちになれない場合には喪中欠礼を出して差し支え有りません。喪中期間は普通1年位ですが、これも特に決まりがあるものでは有りません。仕事上でどうしても年賀状を出さなければならない場合、家族や親戚と話し合い、足並みが揃うようにすれば良いでしょう。

年賀状を出さないことの失礼を避けるためには、代わりに喪中のはがきを送ることになります。

これを事前に送ることで、相手方も年賀状の発送を控えることができます。

喪中・欠礼の内容について

喪中欠礼はがきは「喪中につき年末年始のご挨拶はご遠慮申し上げます」、「喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただきます」のように、定型の文で少し大きめの書き始めます。文章の内容は故人について詳細を述べる必要はありませんが、誰がいつ亡くなったかを明記します。

故人とゆかりのある方や葬儀でお世話になった方へ出す場合は、感謝の言葉を付け加えるとよりよいと言われています。文中に句読点はつけないのが慣例です。

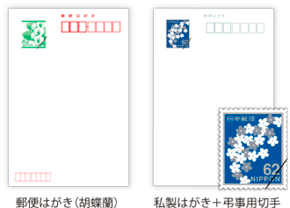

私製はがきを使用し弔事用の切手(花文様)を貼って出すほうが丁寧ですが、最近では郵便はがき(胡蝶蘭)で喪中・年賀欠礼とする方が多くなっています。

年賀状を出さないことの失礼を避けるためには、代わりに喪中のはがきを送ることになります。これを事前に送ることで、相手方も年賀状の発送を控えることができます。

寒中見舞いについて

喪中の挨拶状を送らなかった人から年賀状が届いたり、12月に入ってから身内に不幸があって、喪中・年賀欠礼の挨拶状送付が間に合わなかった場合、松の内があけてから、寒中見舞いとして出すことが一般的になってきています。

文面は年始の挨拶をする必要はなく、時候の挨拶や様子をうかがう内容にすることで、喪中でも問題ありません。寒中見舞いは2月の4日頃までとされていますので、1月中に送るように致しましょう。